食事療法

食事療法の概要と注意

- 全ての糖尿病患者にとって治療の基本です。

- 適正な食事の量を知りましょう。

- 三大栄養素(炭水化物・たんぱく質・脂質)の配分を大事にしましょう。

- 塩分や飽和脂肪酸の摂り過ぎにも注意しましょう。

- 食物繊維を積極的に摂取しましょう。

- 早食いを避け、食べる順番も気をつけましょう。

糖尿病治療のための食事とは

食事はすべてのひとにとって生命を維持するために必要なものです。

糖尿病のひとにとって血糖値が上昇する理由に食生活は大きな理を占め、糖尿病と強く関連のある、肥満や高血圧、脂質異常症なども、 食事の量やそのなかに含まれる塩分やコレステロール、脂肪酸の量に大きな影響を受けます。

食事の量や内容を見直すことはすべての糖尿病患者さんにとって欠かせません。

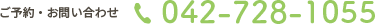

どれだけ食べればよいのか ~適正な摂取エネルギー量の食事~

適正なエネルギー量を摂取することによりインスリンの分泌が改善され効果が発揮されやすくなるため血糖が下がります。

食事以外にもお菓子やジャム、ジュースなどの清涼飲料水はショ糖を多く含み、血糖や中性脂肪を上昇させるためなるべく減らすことが大事です。

食事を1日1回や2回にする「まとめ食い」は禁物です。

食事の回数は1日3回を原則として4~5時間の間隔を空けます。

朝は食べないで、昼は簡単に済ませ、夜は宴会でたくさん食べるといった食べ方は、インスリンを分泌する膵臓のβ細胞に過剰な負担をかけ、糖尿病の悪化につながります。

また極端な摂取エネルギー量の制限は脱落率も高く、必要な栄養素の不足にもつながるため勧められません。

肥満のひとはまず過剰な分の食事の量を減らして、体重の変化を確認しながら少しずつ摂取エネルギー量を低く設定していきます。

健康を保つための栄養素

エネルギーのもととなる栄養素は、まず炭水化物、次に脂質、そしてたんぱく質です。

炭水化物をエネルギーの50~60%、たんぱく質を標準体重1kgあたり1.0~1.2g、残りを脂質で摂るようにしましょう。

これは日本人の伝統的な食生活と同じものです。

食後の血糖値は主に食事に含まれる炭水化物中の糖質によって変動するので血糖コントロールを行う上で食事中の炭水化物の量を把握するのは大事ですが、

極端な糖質制限食は、相対的にたんぱく質や脂質の摂取率が高まるため、長期的に糖尿病性腎症や動脈硬化の進行などが懸念されており、現時点では当院では勧めておりません。

たんぱく質は筋肉や臓器など人体の構成成分のみならず、さまざまな働きをしています。動脈硬化を予防する観点から動物性たんぱく質を控えめにして大豆製品などの植物性たんぱく質が勧められます。

骨や歯などの材料となるのはカルシウムなどのミネラルです。身体のはたらきを正常に保つために、さまざまなミネラルやビタミンが必要です。

このためにはできるだけ多くの食品を摂ることが大事です。野菜は1日350gを目標にして食物繊維や多くのビタミンなどの栄養素を摂るようにしましょう。

アルコールは合併症のない場合や肝臓の疾患がなければ禁酒する必要はありませんが飲み過ぎは避け、休肝日を作るようにしましょう。

血糖コントロールをよくするための食事

血糖値に影響を与えるのは主に炭水化物ですが、脂質やたんぱく質も影響を及ぼします。

炭水化物にはエネルギーになる糖質とエネルギーにならない食物繊維があります。

炭水化物の中の糖質は食べた後、速やかな血糖上昇につながるので、食べ過ぎないよう1回の食事で食べるおよその量を決めておきます。

脂質は、食後しばらくたってから血糖値が上がる原因となります。

糖尿病では食事を食べたときに血糖値が上がりすぎないように食べ方を工夫する必要があります。

食物繊維は、ほとんど消化吸収されないので食後の血糖値は上げず、むしろ腸の中での糖質の吸収を妨げ、血糖上昇を抑える働きがあります。

早食いは肥満の原因となるため「ゆっくり食べる」、「よく噛んで食べる」、を意識するようにしてください。

合併症を防ぐための食事

糖尿病の治療は血糖値を下げるだけでなく高血圧や脂質異常症などの動脈硬化の危険因子となる病態の予防にも心がける必要があります。

そのためには食塩、コレステロール、飽和脂肪酸を摂りすぎないようにして食物繊維を十分に摂りましょう。

食塩を減らす

高血圧があると腎症や網膜症といった合併症や動脈硬化が進みやすくなります。

食塩の摂り過ぎは血圧の上昇の原因となります。また濃い味の食事は、食欲を亢進させ食事の量の増加につながり、高血圧だけでなく体重の増加などの一因にもなります。

高血圧を合併している場合や進行した糖尿病性腎症(顕性腎症以降)では1日6g未満を目標にします。高血圧がなくても1日10g未満を目標にしましょう。

コレステロールや飽和脂肪酸を含んだ食品を控えめにする

脂質異常症があると動脈硬化が進行しやすくなります。

脂質異常症の予防や治療にはコレステロールや動物性脂肪に多く含まれる飽和脂肪酸、

マーガリンなどに多く含まれるトランス脂肪酸の多い食品を控えめにして、

魚の脂や植物性脂肪に多い不飽和脂肪酸を摂るようにしましょう。

食物繊維を増やす

食物繊維には食後の血糖上昇を抑える効果や便通を改善させる効果があり、

血中コレステロールの上昇を防ぐ作用もあることから食事における重要な役割を担っています。

なるべく多くの(1日20~25g)食物繊維を摂るようにしましょう。

穀物や野菜、きのこ類、海藻類には食物繊維が多く含まれ、糖分や脂質の吸収が遅くなり、

食後の血糖と中性脂肪の上昇を抑えます。また食物繊維は吸収されにくいため、

胃腸に長くとどまるので空腹感を抑えて、食事の量を増やさないようにするのにも役立ちます。

穀物類のなかでも白米や食パンなどの糖分は早く吸収されますが、玄米や麦ごはんなどでは食物繊維が多くなります。

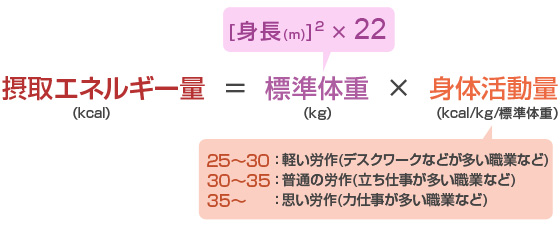

「食品交換表」をどう使うか

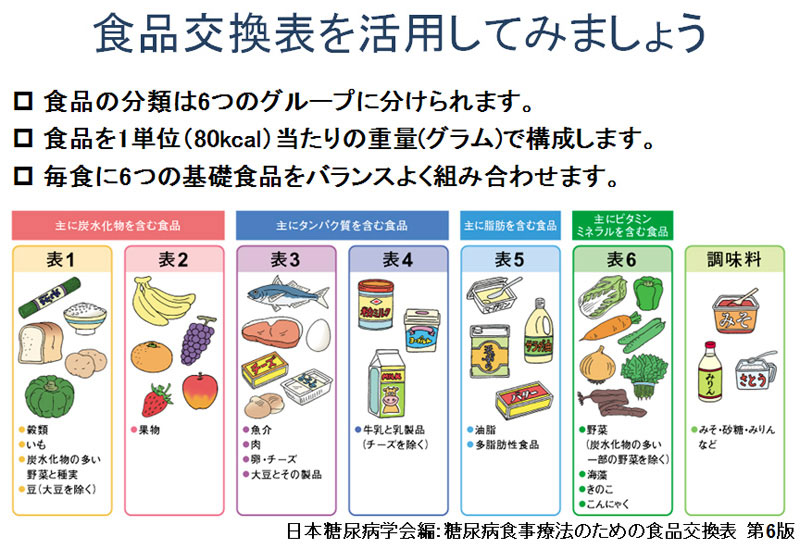

食事、間食を含めて適正なエネルギー量を食べるようにすると同時に、バランスよく栄養素を配分するためには 「糖尿病食事療法のための食品交換表(第7版)」(日本糖尿病学会編、文光堂)(右「食品交換表」)を用いると便利です。

「食品交換表」では、約600品目の食品が主な成分によって6つにグループ分け(穀物類、果物、魚や肉類、乳製品、 脂質が多いもの、ビタミンやミネラルが多いもの)をされています。そして食事を80kcalごとに1つの単位として分けて考えるようにします。

例えば1日の食事の量が1600kcalであれば20単位を、6つのグループに配分します。

グループごとの食品の1単位分の量、重さ(グラム)が書かれていますので何をどれだけ食べればよいのか簡単に把握することができます。

当院では、管理栄養士が医師の指示のもと、それぞれの患者さんに適した量と内容の食事を指導しておりますが、 患者さんの希望や必要に応じて「食品交換表」を活用しております。

※「食品交換表」は一般の書店で購入できます。

外食するときの工夫

外食や調理済み食品は、一般的に総エネルギー量が高いためカロリー過剰になりやすく、味付けが濃いために塩分や砂糖を摂り過ぎになり、

逆に野菜やミネラルなどが不足がちになります。

食品やお店によってはエネルギー量や栄養組成を表示しているところもありますが、そうでない場合には把握するのは困難です。

普段から食品の量を意識して、摂取カロリーを確認する習慣をつけましょう。

外食の機会が多いひとは食物繊維が不足しやすいため、家庭で野菜や海藻類、きのこ類を積極的に食べるよう心がけましょう。

麺類や丼ものなど炭水化物の比率が高く食品の種類が少ないものや、

ファーストフードなどの動物性脂肪を多く含むものはなるべく避け、和食などが望ましいと思います。

また「食事を残すことは良くない。もったいない。」

と思うことはもちろん悪いことでありませんが、お腹いっぱいになる前に腹八分目を意識して行動に移しましょう。

運動療法

運動療法の効果

- インスリンの必要量が減少します。

- エネルギー消費量が増加して、体重や内臓脂肪が減少します。

- 筋肉の量が増加して、糖の取り込みが増加します。

- 高血圧を改善し、血圧を安定化させます。

- 中性脂肪を減少させ、HDL(善玉)コレステロールを増加させます。

- 骨密度を増し、骨粗鬆症を予防します。

- ストレスや不安感を減らし、身体にリラックス効果をもたらします。

運動療法を行う意義

定期的に運動をすると、ブドウ糖や脂肪をエネルギーに変えやすくなり、筋肉や肝臓などで、

ブドウ糖やその他の栄養素を有効に利用できるようになります。

そしてインスリンの働きが高まり、効きやすい身体になることで「インスリンの作用不足」が改善します。

その結果、インスリンを分泌する膵臓の負担が軽くなり、効率よく血糖値を下げることができます。

体重の減少がみられなくても運動療法を続けると、血糖値が改善することはよく知られていますが、 食事療法と運動療法を組み合わせることで効果が増し、減量が得られれば、血糖値だけでなく、血圧や中性脂肪の低下、 動脈硬化を抑制する役割を持つHDLコレステロールの上昇により、生活習慣病全般の改善と心筋梗塞や脳梗塞などの心血管病の予防が期待できます。

どんな運動を行うのか

一般的には、強さが中等度で約20~60分にわたって継続できる有酸素運動が勧められます。

| 有酸素運動 | ウォーキング、ジョギング、ラジオ体操、自転車、水泳のような十分に息を吸い込みながら持続的に全身の筋肉を使う運動 |

|---|---|

| 中等度の運動 | 感覚的には「ややきつい」と感じる程度で、「他人とおしゃべりしながら続けられる程度の運動」 |

運動への取り組みをはじめるときは、慣れない運動強度で体調を崩さないように、徐々に運動の強さと量を増やしていくことを心がけ、 体調不良を感じたときはすぐに主治医に相談しましょう。けがや事故を防ぐため運動の前と後に、それぞれ5分程度の準備運動や整理運動をするようにしましょう。

運動による血糖値への影響は運動した後12~72時間続きますが、1週間で効果はほとんどなくなるので、週3回以上行うことを継続できるようにしましょう。

適した運動療法とは、そのひとの基礎体力や年齢、体重、生活環境、健康状態などによって大きく異なります。

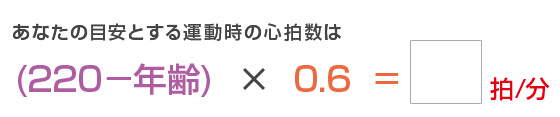

そのひとにあった運動強度をみつけるために、運動中の心拍数を目安にするようにしましょう。

運動強度と心拍数

心臓の筋肉が、定期的に収縮と弛緩を繰り返し(拍動)、血液は身体へと送り出されています。

この心臓が収縮する回数が「心拍数」で、通常は、1分間に心臓が収縮する回数(拍/分:bpm)を測定します。

手首の外側にある動脈に、人差し指・中指・薬指を当てて、1分間の脈拍を数えます(30秒測って2倍して測定することも可能です)。

中等度の運動とは、成人では脈拍数が1分間に120回くらいの運動ですが、60~70歳の高齢者では1分間に100回くらいの脈拍数が目安になります。

身長、体重、年齢、身体活動量などを考慮して決定します。

ストレングストレーニング(筋力トレーニング)の有用性

最近では有酸素運動だけではなく、ダンベル運動などの筋肉に負荷をかけるトレーニングがインスリンの効果を高める (=インスリン抵抗性の改善)効果や血糖値を下げるといわれています。

具体的には、週2~3回、お腹や腕、太ももやふくらはぎなどの主な筋肉を含んだ8~10種類のレジスタンス(負荷)運動を 10~15回繰り返す(1セット)ことから開始し、徐々に強度やセット数を増やすメニューが行われます。

有酸素運動とレジスタンス運動を、併用することで有効性が高まることが報告されていますし、筋力や体力が向上し、 身体についた脂肪が減少することで、気持ちの落ち込みが少なくなり、自分に自信がついたと感じる効果もあるようです。

ただし、無理な負荷をかけ過ぎると、心疾患や関節疾患などがある場合、悪化させる恐れもあるので気をつけましょう。

150キロカロリーを消費する有酸素運動

| ウォーキング(ゆっくり) | 45分 |

|---|---|

| ウォーキング(はやく) | 35~40分 |

| 自転車(平地) | 30~40分 |

| ジャズダンス | 20分 |

| 階段の上り下り | 30分 |

| テニス | 20分 |

| 軽いジョギング | 20分 |

| 歩くスキー | 20分 |

|---|---|

| 縄跳び | 10分 |

| 水中ウォーク | 15分 |

| 水泳(平泳ぎ) | 10分 |

| サッカー | 10~30分 |

| ゲートボール | 60分 |

| ゴルフ | 30~40分 |

忙しくて運動をする時間がない場合

忙しくて運動をする時間がないひとは、歩くことによって使用エネルギー量が分かる機能のついた歩数計は運動量を知るのに役立ちます。

これらを使って1日1万歩以上あるいは1日の食事量の1/10以上を運動で消費することを目標にしましょう。

運動を避けるほうがよい場合

このような場合は、息をこらえたり、力を込めるような運動、身体に衝撃が加わるような運動は避け、

どのような運動が可能か主治医と相談するようにしましょう。

- 血糖のコントロールが極端に悪いとき。

- 網膜症や腎不全など合併症が進行しているとき。

- 立ちくらみなどの自律神経障害があるとき。

- 足に潰瘍があるときや潰瘍を起こしやすい病変があるとき。

- 狭心症や呼吸器疾患の疑いがあるとき。

- 低血糖を繰り返しているとき。